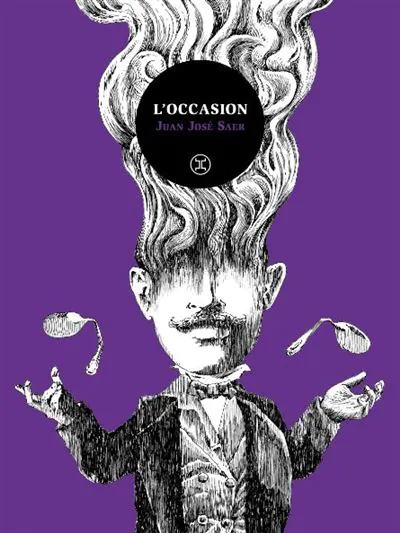

Dans la continuité de la réédition de l’oeuvre de l’Argentin Juan José Saer, les éditions Le Tripode offrent une belle édition de L’Occasion, roman publié en 1987, prix Nadal en Espagne. Sur une magnifique illustration réalisée par Nicolas Arispe s’ouvre un western psychologique dans lequel le personnage principal se persuade de l’infidélité de sa femme jusqu’à l’obsession…

Il fut la « danseuse » de l’Université de Haute Bretagne, au même titre que Milan Kundera ou Dominique Fernandez : une star de l’écriture, un écrivain admiré, un homme aimé. Et qui fit souche à Rennes en épousant une Bretonne qui lui donna un enfant. Juan José Saer était né en Argentine dans la province de Santa Fe, et avait grandi dans le petit bourg de Colastiné, si présent dans sa conversation, dont il rapporta l’image de ces arbres majestueux qu’il nomma Les grands paradis (Flammarion, 1980) et où il connut une enfance heureuse au sein d’une famille d’immigrés syriens, ceux qu’on appelait les turcos, parce que migrants originaires d’un Levant dominé par l’Empire ottoman, chrétiens pour la plupart. Venu en France à l’âge de 21 ans, il ne tarda pas à prendre pied à Rennes, comme lecteur à l’université, accédant rapidement à la maîtrise de conférences. Sa gloire déjà le précédait et un premier roman fut traduit en français et parut par la grâce de ce maître découvreur que fut Maurice Nadeau : Le Mai argentin (Denoël, 1976 ; Cicatrices dans l’original, titre restitué dans l’édition de 2003). D’autres suivirent rapidement, sous la plume de Laure Bataillon, immense traductrice, relayée après sa mort prématurée par son mari Philippe. Au terme de quelque trente ouvrages, Saer nous laissa comme testament un roman inachevé et, peut-être, pour cela plus attachant : Grande fugue (Seuil, 2007) dont le protagoniste fait retour au lieu de sa naissance, à Santa Fe, et la boucle est bouclée. Juan José Saer est décédé en 2005. Les éditions du Tripode, qui ont entrepris la réédition son œuvre, nous offrent aujourd’hui, dans une belle édition, L’Occasion, un roman qui, en 1987, reçut en Espagne le prix Nadal (l’équivalent de notre Goncourt). Saluons ici cette initiative, comme nous saluons la mémoire de cet homme que nous avons aimé et admiré, notre ami Juanito el Turco.

Le roman s’ouvre sur l’incertitude. D’emblée le protagoniste nous échappe, se noie dans le flou de son identité, d’une origine problématique, confirmée ensuite par l’hésitation langagière : quelle pourrait bien être sa langue maternelle ? Mais c’est le sort de maints personnages de Juan José Saer, né dans une région où se côtoient tant de nationalités et se télescopent de multiples langages. Ainsi ce Bianco qui ouvre et referme le rideau romanesque est-il, d’emblée, lesté du poids de sa propre énigme :

« Andrea Bianco, peut-être ? A. Bianco en tout cas, c’est certain, bien que la majuscule première, au lieu d’éclaircir un peu le mystère, à l’inverse l’épaississe, de sorte que, puisqu’il le préfère, et même si ce nom dément ses origines brumeuses et la couleur de ses cheveux qui, à quarante-six ans, foisonnent encore en touffes ondulées et cuivrées, nous allons l’appeler, pour simplifier, Bianco, tout court. »

On admirera l’art du portrait, d’un classicisme qui semble hérité d’un Flaubert, référence plausible au même titre que Proust auquel il emprunte, sans doute, en de longues phrases habilement filées, les lents et complexes contours psychologiques. Mais ce que l’on sait de ce Bianco, c’est qu’il fut un artiste parisien, un as de la magie, lui qui prétendait avoir des pouvoirs télépathiques. Son art consistait à tordre des cuillers à distance par la seule force de la pensée, ou à remettre des pendules à l’heure sans nulle intervention. On pense, certes, au célèbre Uri Geller que l’on a vu souvent à la télé tordre le fer des cuillers et qui fut confondu, dans ses prétendus pouvoirs occultes, par Majax qui, par sa seule habileté de prestidigitateur, démontra qu’il pouvait en faire tout autant sans invoquer les forces occultes. Eh bien ! ce Bianco a essuyé l’affront de sa vie, une humiliation en tout point semblable en étant confondu, ou disons démasqué, dans les mêmes circonstances, à Paris. D’où l’exil en Argentine, et dans la pampa, ce lieu de nulle part. Comme en affectionne le romancier qui n’hésita pas à intituler le roman qui suivit Nadie nada nunca (titre qui déconcerta tellement Maurice Nadeau qu’il le conserva tel que en français) et qui annonce, dans sa forme et son contenu, des œuvres telles que Nulle part de Yasmina Reza ou qui rejoint, par d’autres moyens, toute la négativité des personnages de Beckett dans la récurrence du mot « rien ». Voyons-le avancer dans la plaine désertique qui est le no man’s land que l’espagnol appelle tierra de nadie, confrontant cette dévastation à son propre désarroi intime :

« Bianco avance un peu, faisant bruire l’herbe grise contre ses bottes européennes… Bianco s’égare dans la transparence grise de l’extérieur… dont chaque détail – un oiseau noir qui traverse, lent, le ciel dans les hauteurs, sur la couche uniforme des nuages gris, l’étendue grise de l’herbe, l’air froid qui colore un peu ses joues, l’évidence sans appel de son corps – est comme un déchirement ou un danger, masse ou arête du magma matériel qui l’empoisonne, la lave pétrifiée… »

Et pourtant, cet homme se fera un ami et trouvera même femme. Mais voilà l’inévitable accroc sans quoi il n’y aurait pas roman, autrement dit accident ou heurt (tout roman naît du choc de deux mondes, disait Lukacs en renvoyant à Cervantès inventant avec Don Quichotte l’affrontement entre le rêve et la réalité, et c’est là le premier roman de l’histoire, comme l’affirme Kundera). Cet accroc tient à une image : alors qu’il rentre chez lui, au cœur de la pampa où il s’est lancé dans l’élevage, Bianco, ouvrant brusquement la porte du salon, voit son épouse Gina « les yeux mi-clos, avec une expression de plaisir intense », tirant sur un gros cigare face à l’ami Garay, « un verre de cognac à la main et un peu penché vers elle ». Il ne lui en faut pas plus, tout est dit dans cette attitude ambiguë. Cette même image reviendra sans cesse dans la tête du protagoniste jusqu’à en devenir un obsession avec toute la charge d’une jalousie morbide d’un mari qui se croit trompé, qui croit que le bébé à naître n’est pas de lui et voudrait faire avouer à l’ami sa responsabilité, sa prétendue paternité, et donc le voilà à nouveau humilié, lui qui avait déjà fui l’humiliation de sa déroute parisienne en choisissant cette absence au désert. Le roman se déroule comme une longue tapisserie avec de luxueuses descriptions, toujours dans des paysages d’un gris flamboyant, pardon pour l’oxymore, des acrobaties chronologiques, car tout le parcours de ce Bianco nous est retracé dans le désordre des chapitres : nous sommes bien là dans la difficile reconstruction mémorieuse et Proust n’est pas loin. Pour l’anecdote, cette Gina tombe enceinte et le mari doute de la paternité de cet enfant à naître. Les affres d’Othello le dévorent. Par chance, dans ce monde chaotique, toutes les cartes du château sont précipitées sur le sable, dans le vide, tout est consommé quand le fléau est enfin avivé et la mort frappe à la porte. Le dernier mot revient à cette formule latine qui est comme une réminiscence boccacienne : « Hic incipit pestis ».

Le lecteur découvrira avec ravissement les mille et un détours psychologiques de cette instance romanesque en constante perdition. Le talent de l’auteur, heureusement, est facteur d’équilibre et l’on suit, sans lassitude, les errances et les forfaitures du personnage. Cervantès disait de son Quichotte, avec la fausse humilité du créateur sûr de ses dons, que son roman était comme un tapis regardé à l’envers, avec tous les nœuds apparents, annulant ainsi ses défauts par l’aveu. L’Occasion est ce tapis, ou tapisserie où Saer a introduit le fameux motif cher à Henry James qui nous donna l’époustouflante nouvelle Le motif dans le tapis, un motif qui est toute l’énigme. La fameuse phrase décrivant l’attitude des amants supposés revient cinq ou six fois dans le récit, et l’on se rappellera telle phrase de l’auteur déclarant, hors champ, que pour lui le récit naît toujours d’une image, d’une métaphore ou d’une phrase, plutôt que d’une idée, et l’on sait que García Márquez en disait tout autant. Sans chercher outre Atlantique rappelons-nous Paul Valéry et son acte de foi : « Le premier vers nous est donné ». Ce motif va courir tout au long du récit comme la navette entre les fils du tapis. Mais, s’il faut conclure, appelons-en à un souvenir personnel : le papa de Juanito el Turco (comme l’appelaient ses camarades d’école) tenait un bazar à Colastiné, et un jour qu’un client s’acharnait à faire baisser le prix du tapis que lui vantait son vendeur de père, ce dernier se tourna vers son fils et lui dit : « Tiens, Juanito, prends ce tapis que ce monsieur déprécie en en offrant si peu, prends-le et va le jeter aux ordures ! » Mais ce tapis, transfiguré par la merveilleuse prose de Saer, nous le retrouvons aujourd’hui et le contemplons dans le réseau serré d’une histoire dont le magicien aux pouvoirs surnaturels tire les fils et les tisse en une trame parfaite, une tapisserie dont le motif est cette « occasion » dont on laissera au lecteur le soin d’élucider le mystère. Et tout comme Drieu la Rochelle de retour de Buenos Aires en 1934 avait lancé « Borges vaut le voyage », nous dirons de Juan José, qui est peut-être le dernier avatar du grand Jorge Luis Borges, « Saer vaut le voyage ».

On comprend aisément que Bensoussan soit séduit par la magie du style de Saer, qui ressemble tant au sien! Bravo, les artistes!

Je me souviens, lorsque j’assistais aux cours de Juan José Saer, que cet écrivain et enseignant passionnant était si bien perçu par ses étudiants, hispanistes pour la plupart, qu’ils cessaient la grève des cours prononcée dans les moments de contestation du campus et les journées agitées soutenues par la majorité des étudiants…pour venir l’écouter et ne pas manquer une heure de ses cours ! Ce qui surprenait toujours notre Argentin de Rennes, comme il nous le disait dans les couloirs du département d’espagnol ! Il était une très belle figure de la littérature latino-américaine et l’une des fiertés de cette Faculté qui offrit aussi, de la même manière, une chaire à Milan Kundera ou Dominique Fernandez, comme le rappelle Albert Bensoussan.