Quatre ans après un Kaboom littéralement jouissif (souvenons-nous du plan final), Gregg Araki, l’un des maitres du cinéma indépendant américain, revient avec White Bird que les plus chanceux ont pu apercevoir lors des festivals de Sundance ou de Deauville en 2014.

Gregg Araki a bien grandi. Autrefois apôtre d’un cinéma du chaos adolescent dont sa célèbre Trilogie de l’Apocalypse (Totally F***ed Up, The Doom Generation, Nowhere) était le sublime parangon, le réalisateur propose depuis le magnifique Mysterious Skin d’accompagner le  spectateur sur un chemin moins cabossé. Rappelons-nous de ces trois films fondateurs. Frontalité des dialogues, des scènes et donc des thématiques était le mot d’ordre du cinéaste qui, grâce à cette volonté de ne jamais dévier de son chemin, proposait des projets d’une puissance évocatrice rare. Gregg Araki était bien le petit génie indie que les cinéphiles légèrement déviants ne pouvaient qu’adorer. Néanmoins, le réalisateur, et cette attitude est bien normale, ne pouvait pas se satisfaire constamment de cette posture, aussi culte soit-elle. Il fallait donc évoluer. Sous peine de se renfermer et de n’intéresser, au final, plus personne. Cette dernière livraison confirme cette nouvelle trajectoire et c’est bien l’évolution de la représentation des métrages qui en est le témoin privilégié. Finie la dimension hardcore de son filmage. A la photographie où les couleurs plus cosy prennent un rôle important s’ajoute une réalisation de plus en plus précise voire même carrée. Dans White Bird, le cinéaste ose un cadrage tout un précision où la géométrie du cadre prend de plus en plus de volume. En optant pour cette dynamique formelle, le réalisateur se rapproche d’un certain Wes Anderson qui joue jusqu’à

spectateur sur un chemin moins cabossé. Rappelons-nous de ces trois films fondateurs. Frontalité des dialogues, des scènes et donc des thématiques était le mot d’ordre du cinéaste qui, grâce à cette volonté de ne jamais dévier de son chemin, proposait des projets d’une puissance évocatrice rare. Gregg Araki était bien le petit génie indie que les cinéphiles légèrement déviants ne pouvaient qu’adorer. Néanmoins, le réalisateur, et cette attitude est bien normale, ne pouvait pas se satisfaire constamment de cette posture, aussi culte soit-elle. Il fallait donc évoluer. Sous peine de se renfermer et de n’intéresser, au final, plus personne. Cette dernière livraison confirme cette nouvelle trajectoire et c’est bien l’évolution de la représentation des métrages qui en est le témoin privilégié. Finie la dimension hardcore de son filmage. A la photographie où les couleurs plus cosy prennent un rôle important s’ajoute une réalisation de plus en plus précise voire même carrée. Dans White Bird, le cinéaste ose un cadrage tout un précision où la géométrie du cadre prend de plus en plus de volume. En optant pour cette dynamique formelle, le réalisateur se rapproche d’un certain Wes Anderson qui joue jusqu’à  l’extrême – l’autocaricature est-elle atteinte ? Comme peuvent le souligner certains – sur ces codes cinématographiques. Une telle approche ne serait-elle pas un indice sur la création d’une nouvelle école formelle du cinéma américain contemporain qui serait en train de se créer devant nous ? Le débat est ouvert. Mais plus que le questionnement théorique, cette mise en image des plus agréables, ne faisons pas la fine bouche, amène surtout le spectateur à se sentir bien. Il y a même une sensation de confort qui peut se capter. Néanmoins, il ne faut pas arriver trop à l’aise devant un film de ce cinéaste américain. Même si la représentation permet de mettre en valeur un décorum connu de tous – la maison individuelle de la banlieue américaine -, le drame n’est jamais bien loin.

l’extrême – l’autocaricature est-elle atteinte ? Comme peuvent le souligner certains – sur ces codes cinématographiques. Une telle approche ne serait-elle pas un indice sur la création d’une nouvelle école formelle du cinéma américain contemporain qui serait en train de se créer devant nous ? Le débat est ouvert. Mais plus que le questionnement théorique, cette mise en image des plus agréables, ne faisons pas la fine bouche, amène surtout le spectateur à se sentir bien. Il y a même une sensation de confort qui peut se capter. Néanmoins, il ne faut pas arriver trop à l’aise devant un film de ce cinéaste américain. Même si la représentation permet de mettre en valeur un décorum connu de tous – la maison individuelle de la banlieue américaine -, le drame n’est jamais bien loin.

Loin de paraître gratuite, cette mise en image ouvre parfaitement sur le discours de Gregg Araki sur la cellule qui investit ce décor précis : la famille. Cette dernière n’a jamais trouvé grâce chez  le réalisateur et White Bird ne fait que continuer l’exploration de ce groupe toujours bancal. En effet, ici, le plan joue constamment sur la solitude de personnages pourtant théoriquement garants de la bonne santé familiale. Que ce soit Brock, le père incarné par le rare Christopher Meloni qui se trouve être excellent comme à son habitude, d’un pathétique de tous les instants (le twist final, peut-être maladroit dans le déroulement du récit, mais qui n’en demeure pas moins symptomatique) et mollement anéanti par la disparition de sa femme ou cette dernière, Eve, dont on se rend rapidement compte qu’elle n’est pas du tout satisfaite de sa condition de desperate housewife (Eva Green, actrice dont le charisme sied parfaitement à l’univers de Gregg Araki), les personnes adultes offrent une pauvreté de vie sidérante. Tout est trop propre, trop sage, trop morne chez eux. Et Gregg Araki de bien rigoler sur cette existence en banlieue américaine où les apparences insipides n’arrivent même plus à se dissimuler derrière un

le réalisateur et White Bird ne fait que continuer l’exploration de ce groupe toujours bancal. En effet, ici, le plan joue constamment sur la solitude de personnages pourtant théoriquement garants de la bonne santé familiale. Que ce soit Brock, le père incarné par le rare Christopher Meloni qui se trouve être excellent comme à son habitude, d’un pathétique de tous les instants (le twist final, peut-être maladroit dans le déroulement du récit, mais qui n’en demeure pas moins symptomatique) et mollement anéanti par la disparition de sa femme ou cette dernière, Eve, dont on se rend rapidement compte qu’elle n’est pas du tout satisfaite de sa condition de desperate housewife (Eva Green, actrice dont le charisme sied parfaitement à l’univers de Gregg Araki), les personnes adultes offrent une pauvreté de vie sidérante. Tout est trop propre, trop sage, trop morne chez eux. Et Gregg Araki de bien rigoler sur cette existence en banlieue américaine où les apparences insipides n’arrivent même plus à se dissimuler derrière un  quelconque mur de bonheur, aussi infime soit-il. Le confort est bel et bien une façade. La réalité est trop dure pour ces hommes et ces femmes qui n’agissent jamais. Ils sont des figures mortuaires d’une société fantôme et le spectateur a bien le droit de se demander si l’homme, pourtant présent, ne serait pas « le plus disparu » des deux. A ce titre, l’enquête policière est vite évacuée car Brock, dans un espèce de je-m’en-foutisme palpable, ne trouve jamais la force de prendre en main le récit. Dès lors, pourquoi le cinéaste continuerait-il de s’y intéresser ? Loser, il est ; loser, il restera. Tout simplement. Certes, ce désamorçage de l’intrigue pourrait rebuter le spectateur tant White Bird ne trouve pas, à ce niveau, de cheminement et d’accomplissement solides. Néanmoins, il faut vite se rendre compte que cette proposition n’est qu’un subterfuge pour montrer que l’adulte ne trouve, tout simplement, que peu d’intérêt chez le réalisateur qui préfère s’attacher à rendre puissant le parcours adolescent.

quelconque mur de bonheur, aussi infime soit-il. Le confort est bel et bien une façade. La réalité est trop dure pour ces hommes et ces femmes qui n’agissent jamais. Ils sont des figures mortuaires d’une société fantôme et le spectateur a bien le droit de se demander si l’homme, pourtant présent, ne serait pas « le plus disparu » des deux. A ce titre, l’enquête policière est vite évacuée car Brock, dans un espèce de je-m’en-foutisme palpable, ne trouve jamais la force de prendre en main le récit. Dès lors, pourquoi le cinéaste continuerait-il de s’y intéresser ? Loser, il est ; loser, il restera. Tout simplement. Certes, ce désamorçage de l’intrigue pourrait rebuter le spectateur tant White Bird ne trouve pas, à ce niveau, de cheminement et d’accomplissement solides. Néanmoins, il faut vite se rendre compte que cette proposition n’est qu’un subterfuge pour montrer que l’adulte ne trouve, tout simplement, que peu d’intérêt chez le réalisateur qui préfère s’attacher à rendre puissant le parcours adolescent.

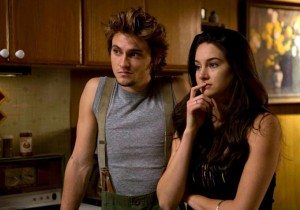

L’adolescence encore et toujours. Même si Gregg Araki a grandi et a donc muri, jamais il ne laissera tomber ces jeunes dont il sait qu’ils sont l’élément indispensable à la vivacité de cette société américaine. Jadis perdu dans un monde en déliquescence, l’adolescent ne peut plus, maintenant, se permettre de trouver une échappatoire à son existence chaotique. Dorénavant, au  regard de la situation des adultes, les jeunes doivent prendre leur destinée entre leurs mains. Et ne plus rendre de compte. Ils n’ont de leçon à recevoir de personne. Kat, la fille de ce triste couple, l’a bien compris. En ne s’apitoyant jamais sur son sort, notamment lors des séquences avec la thérapeute qui servent le récit (construction des flash-backs) mais jamais la protagoniste principale (celle-ci trouve les solutions toute seule), l’héroïne prouve bien la capacité qu’a la jeunesse à surmonter les épreuves les plus dures. Phil, son petit copain, ne dit pas autre chose lorsqu’il doit sans cesse surveiller une mère souffrant d’un handicap majeur. Et c’est tout un rapport à la protection qui change de cap. La parentalité ne s’exerce plus de manière classique (ce ne sont pas les « va te coucher » bien trop simplistes qui vont changer la donne). Elle se

regard de la situation des adultes, les jeunes doivent prendre leur destinée entre leurs mains. Et ne plus rendre de compte. Ils n’ont de leçon à recevoir de personne. Kat, la fille de ce triste couple, l’a bien compris. En ne s’apitoyant jamais sur son sort, notamment lors des séquences avec la thérapeute qui servent le récit (construction des flash-backs) mais jamais la protagoniste principale (celle-ci trouve les solutions toute seule), l’héroïne prouve bien la capacité qu’a la jeunesse à surmonter les épreuves les plus dures. Phil, son petit copain, ne dit pas autre chose lorsqu’il doit sans cesse surveiller une mère souffrant d’un handicap majeur. Et c’est tout un rapport à la protection qui change de cap. La parentalité ne s’exerce plus de manière classique (ce ne sont pas les « va te coucher » bien trop simplistes qui vont changer la donne). Elle se  retourne. L’enfant, nouveau parent protecteur ? On serait tenté de le penser. Derrière ces nouveaux positionnements, le réalisateur en vient encore à confronter la famille américaine à ses démons. Il y a eu l’effondrement de l’apparence. Maintenant, ce sont les racines qui ne sont plus irriguées. Mais derrière la force qu’il dégage constamment tout au long du métrage, l’adolescent mérite-t-il ce nouveau rôle ? Nul ne le sait car Gregg Araki ne répond pas à cette question. Le jeune doit simplement faire avec. Et White Bird de se poser en belle déclaration d’amour de la condition adolescente, seule force remarquable de l’Amérique.

retourne. L’enfant, nouveau parent protecteur ? On serait tenté de le penser. Derrière ces nouveaux positionnements, le réalisateur en vient encore à confronter la famille américaine à ses démons. Il y a eu l’effondrement de l’apparence. Maintenant, ce sont les racines qui ne sont plus irriguées. Mais derrière la force qu’il dégage constamment tout au long du métrage, l’adolescent mérite-t-il ce nouveau rôle ? Nul ne le sait car Gregg Araki ne répond pas à cette question. Le jeune doit simplement faire avec. Et White Bird de se poser en belle déclaration d’amour de la condition adolescente, seule force remarquable de l’Amérique.

Pourtant, tout n’est pas si facile car rien ne vient naturellement. White Bird est, comme tout film de son instigateur, un parcours de personnage. Cependant, maintenant, cette trajectoire se fait vite. Très vite. Trop vite. Dès la très belle première séquence où Kat retrouve sa mère dans sa chambre, le  réalisateur montre que l’adolescente est déjà au chevet de son parent. Et même si la construction du projet où le flash-back est de rigueur fait profiter de l’évolution du personnage, cette scène initiale est bien trop puissante pour ne pas être mise en exergue. Le mal dans cette famille est déjà fait. Le discours du réalisateur ne peut alors qu’attaquer en profondeur et se répandre inévitablement. Mais Gregg Araki reste Gregg Araki. Même si l’évolution est palpable, il reste des obsessions thématiques qu’il ne peut pas lâcher. Elles sont bien trop importantes. Et en premier lieu, il y a la question toujours prégnante de la sexualité. C’est bien par son exercice que l’adolescent apprend à se connaître. Et que l’adulte se délite. Le sexe est un élément majeur des constructions et des destructions individuelle et familiale. Il est instrument de vie et de mort. Il est le terreau. Néanmoins, dans White Bird, le cinéaste ne veut plus trop jouer la carte de

réalisateur montre que l’adolescente est déjà au chevet de son parent. Et même si la construction du projet où le flash-back est de rigueur fait profiter de l’évolution du personnage, cette scène initiale est bien trop puissante pour ne pas être mise en exergue. Le mal dans cette famille est déjà fait. Le discours du réalisateur ne peut alors qu’attaquer en profondeur et se répandre inévitablement. Mais Gregg Araki reste Gregg Araki. Même si l’évolution est palpable, il reste des obsessions thématiques qu’il ne peut pas lâcher. Elles sont bien trop importantes. Et en premier lieu, il y a la question toujours prégnante de la sexualité. C’est bien par son exercice que l’adolescent apprend à se connaître. Et que l’adulte se délite. Le sexe est un élément majeur des constructions et des destructions individuelle et familiale. Il est instrument de vie et de mort. Il est le terreau. Néanmoins, dans White Bird, le cinéaste ne veut plus trop jouer la carte de  l’extrême quant à sa visualisation. L’expérience, quelle qu’elle soit, se fait, maintenant, en douceur ou en cachette et où la formidable bande originale, une habitude chez ce réalisateur au goût certain, va servir à parfaitement envelopper l’acte dans un coton protecteur. Et si quelques comportements peuvent apparaître en dehors d’une certaine morale puritaine que Gregg Araki exècre depuis toujours (la différence d’âge), si les dialogues tournent encore souvent autour de cette thématique, jamais la représentation visuelle ne va vouloir l’aborder frontalement tant l’ellipse se fait maitresse. L’artiste serait-il devenu pudique ? Non, une telle déclaration serait bien trop simple. Il veut simplement protéger ses personnages qui doivent encore trouver une forme d’innocence dans leur vie. Le confort n’est plus présent pour l’adulte. Il est là pour l’adolescent. Seul ce dernier le mérite. Et personne d’autre.

l’extrême quant à sa visualisation. L’expérience, quelle qu’elle soit, se fait, maintenant, en douceur ou en cachette et où la formidable bande originale, une habitude chez ce réalisateur au goût certain, va servir à parfaitement envelopper l’acte dans un coton protecteur. Et si quelques comportements peuvent apparaître en dehors d’une certaine morale puritaine que Gregg Araki exècre depuis toujours (la différence d’âge), si les dialogues tournent encore souvent autour de cette thématique, jamais la représentation visuelle ne va vouloir l’aborder frontalement tant l’ellipse se fait maitresse. L’artiste serait-il devenu pudique ? Non, une telle déclaration serait bien trop simple. Il veut simplement protéger ses personnages qui doivent encore trouver une forme d’innocence dans leur vie. Le confort n’est plus présent pour l’adulte. Il est là pour l’adolescent. Seul ce dernier le mérite. Et personne d’autre.

Derrière sa puissance thématique et sa reconstitution formelle brillante, White Bird, même s’il n’est pas le meilleur projet de son instigateur (Mysterious Skin, loin devant) vient néanmoins confirmer Gregg Araki comme un cinéaste américain essentiel. Et rare.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=Qq2vN4Y87xo?rel=0]