Dans son dernier album Slava, Pierre-Henry Gomont nous plonge dans la Russie post communiste en pleine décomposition. Avec conviction, il nous raconte la genèse de son album et sa manière de concevoir l’art de la BD. Propos recueillis lors du festival Quai des bulles, à Saint-Malo.

Pierre-Henry Gomont, habitué des récits « politiques », nous emmène avec Slava en Russie à la fin des années 1990 dans le sillage de deux compères aussi différents l’un que l’autre : Dimitri Lavrine, trafiquant sans scrupules qui a pour credo l’économie de marché où le but n’est pas d’acheter, mais de vendre, et Slava, artiste autrefois engagé qui souhaite, lui aussi, faire sa place dans le nouveau monde post-communiste. Leur pillage raté de vieux palais soviétiques va les amener à rencontrer Volodia et Nina, qui veulent défendre le travail de mineurs soumis à la prédation d’oligarques véreux. Avec ces personnages, lors d’un road movie caucasien, l’auteur nous amène à découvrir une période peu connue de cet empire en cours d’effondrement, mais qui se reconstruit sur des bases nouvelles où l’argent roi va profiter à quelques-uns. Sur les quais de Saint-Malo, Pierre-Henry Gomont, tout sourire et disponible, nous en dit plus sur la genèse et le déroulement de cette histoire en cours. Et tout commence par la découverte d’un goût commun pour le vélo. « On attaque de suite ? » dit-il dans un grand éclat de rire. C’est parti. À bicyclette.

Unidivers – Le vélo a donc un rapport avec Slava ?

Pierre-Henry Gomont – En 1999, je fais mon premier voyage à vélo avec un copain, de manière totalement autonome. Nous sommes partis de Strasbourg pour aller jusque dans les Carpates, en passant notamment par la Hongrie, la Roumanie, des pays ayant appartenu à l’ancien bloc de l’Est. À vélo, par les petites routes, on rencontre évidemment des gens. Ils vous invitent à dîner, à dormir. On n’a pas le même rapport ni aux habitants ni aux paysages. Ce périple a été une expérience décisive pour le voyage et cela ressemble beaucoup au dessin : ce sont deux activités qui prennent du temps et qui font voir les choses autrement. Plus en détail.

U - Pourquoi les pays de l’Est ?

PHG – D’abord, un désir de voir des pays qui avaient été fermés depuis si longtemps. À l’époque, je faisais une prépa HEC et je savais que je ne me destinais pas à faire du commerce. Cette utopie à rebours de mes études me fascinait. Les cours d’histoire sur la période communiste me passionnaient, notamment l’idéalisme qui façonnait toutes ces sociétés. Je ne suis pas nostalgique de ces régimes, car j’ai eu conscience immédiatement que cette idéologie a été dévoyée. Néanmoins, que de telles forces, qui ont échoué politiquement, puissent structurer une société socialement était passionnant. L’organisation de la vie quotidienne était guidée par cette idée d’égalitarisme et de communautarisme. Les citoyens se sont accaparé ces principes et on ne comprend rien si on ne sait pas comment la chute du régime soviétique a été à ce point mal vécue là-bas.

Pendant ce voyage, j’ai vu quotidiennement ce sentiment de déclassement, y compris chez les jeunes qui n’avaient pas connu le régime de l’URSS. Il y a un hiatus très fort entre ce que nous avons perçu de cette fin et leur perception à eux. Nous rapportons leur histoire à notre propre modèle en imaginant la liberté retrouvée, la démocratie, sauf que les Russes ont le sentiment qu’on a retiré la puissance d’un État fort et reconnu pour ne la remplacer par rien du tout. Le livre La fin de l’homme rouge, de Svletana Alexievitch [2013, publié chez Actes sud en 2016, ndlr] montre cette complexité. Le désir de s’enrichir ne suffit pas pour organiser une société.

U – Poutine comble aujourd’hui ce vide ?

PHG – Tout à fait. Slava se termine avec une citation de Thomas Hobbes qui dit que si l’on veut vaincre l’atonie de ces pays il faut un tyran. C’est assez perturbant (sourire).

U – « Aussi longtemps que les hommes vivants sans un pouvoir commun qui les tienne tous en respect, ils sont dans cette condition qui se nomme guerre, et cette guerre est de chacun contre chacun » reprenez-vous à la fin de l’album

PHG – Absolument. Un tyran est nécessaire selon Hobbes et son Léviathan pour que puisse s’exercer la vie sociale, la vie culturelle. Le tyran n’est là que pour des fonctions régaliennes. Je ne suis pas philosophe, économiste, ni politicien, mais on sent bien aujourd’hui qu’il va falloir trouver une alternative au libéralisme économique. Appliquer le précepte de Hobbes au niveau des États : un État surpuissant qui tienne en respect tous les autres. SDN, ONU, on a essayé, mais bon…

U – Et le peuple russe, pour qui on trouve des citations contradictoires, quelle en est votre vision ?

PHG – Je n’en pense rien. Sur de nombreux points, l’âme slave ressemble à ce que nous sommes, nous Français. Un goût pour l’excès. Le personnage de Volodia, le gars en slip dans la neige, je l’ai rencontré lors d’un voyage en Biélorussie. J’ai passé du temps dans sa datcha [maison de campagne, ndlr] en plein hiver et quand il sort chercher un lapin dans le clapier il y va bien en slip. Dans le sauna avec lui, je me suis évanoui à chaque fois. Ce sont des gens de l’extrême. Ce type-là appartenait à l’équipe d’URSS de course d’orientation. C’est un… violent (rires). Ce sont ces individus qui m’interpellent.

U – Le terme de cynisme ne convient donc pas à l’album ?

PHG – Oh non ! Surtout pas ! Cynisme au sens étymologique, dérivé du mot chien, peut-être, car mes personnages ont un côté chien errant, mais j’emploierais plutôt le mot ironique. Là encore, dans le sens étymologique, « l’art de la question ». Mon album est distancié par rapport au sujet, mais cynique impliquerait de la moquerie et de la condescendance. Pas du tout. Je me mets au niveau de mes personnages. Slava a tous mes défauts. Je ne juge pas plus Lavrine. Ils ont leur propre métabolisme et je les regarde évoluer dans leur aquarium.

U – Pas de cynisme, mais le terme « humour » convient-il mieux ?

PHG – Alors là, oui. Il faut toujours le clair obscur. Un côté Pieds Nickelés. Le rire est un rire de connivence.

U – Comment se construit un livre comme Slava qui inclut aussi beaucoup de textes ?

PHG – Je ne pars pas de l’écrit, mais du dessin. Ce qui génère mon envie de créer c’est le fait de se déplacer dans des pays qui me sont étrangers. J’assume cette dimension « exotique » qui suscite chez moi de la curiosité, l’envie du dessin. Dessiner le Portugal ou dessiner la Russie, cela ne peut se faire de la même manière. J’ai besoin d’aller sur place et de m’imprégner. On se dit tiens, tel gars rencontré, il est marrant, je pourrai en faire un personnage et je commence à dessiner des croquis, des scènes. Lavrine dans la neige et une forêt de bouleaux au début de Slava, cela vient d’une envie de dessin. Ces morceaux de vie s’agglomèrent et à un moment je me sens prêt à démarrer. Je commence page 1 et j’établis mon story board de façon complète. L’écrit, y compris les récitatifs, vient en même temps que le dessin. Par exemple les onomatopées en cyrillique, on ne les imagine pas si on reste derrière son ordinateur.

U – Donc un repérage indispensable ?

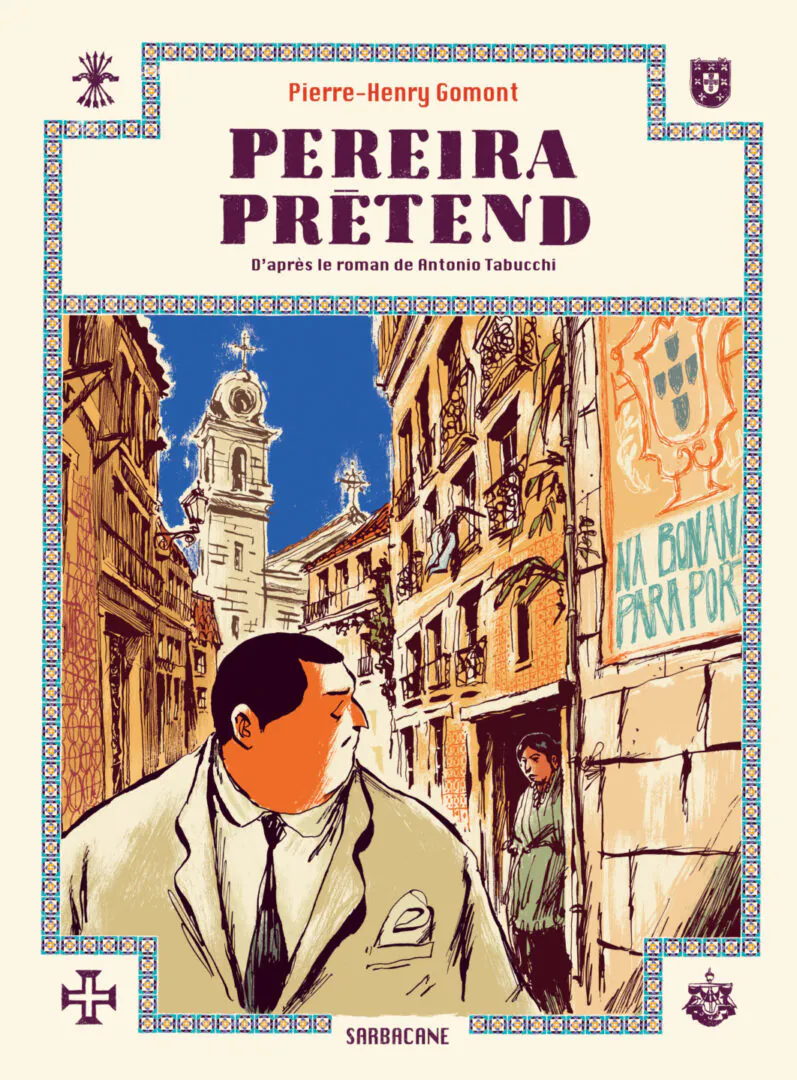

PHG – Absolument, et d’ailleurs on va publier avec Dargaud ces dessins faits sur place dans le Caucase. J’ai une passion pour les carnets de voyage. Aquarelle, fusain, encre, gouache, le dessin à l’extérieur c’est une grande liberté par rapport à la rigueur de la BD. C’est un moment d’exploration graphique. Mon voyage à Lisbonne pour Pereira prétend a changé ma manière de faire de la BD. Pereira prétend est un point de départ. C’est le moment où j’ai trouvé ma grammaire.

U – Parlons justement de ces lieux. Dans Slava, Les lieux désaffectés sont extraordinaires.

PHG – Raphaël, un de mes meilleurs amis, celui avec qui j’ai fait mon voyage à vélo en 1999, habite désormais en Géorgie. Je suis allé chez lui, on a trouvé ensemble au sud de Tbilissi un énorme complexe métallurgique, les mines de Tchiatoura au nord, des thermes abandonnés. C’est fait à la soviétique, gigantesque, délirant. Après ce voyages, j’ai recommencé tout mon story board initial en repartant de ce que j’avais vu. Jamais un voyage n’a autant structuré l’histoire que j’ai dessinée. Le lieu dans Slava est essentiel.

U – Lavrine, le trafiquant sans scrupules existe aussi probablement ?

PHG – Oui, oui. C’est un Français. Un mec avec qui j’ai travaillé quand j’étais consultant et qui m’a inspiré. Un escroc hyper sympathique. J’aime ces gens-là : les hâbleurs. Quand ils disent quelque chose, ils ne disent pas vrai, le discours est fait pour vous conduire dans une direction qui les intéresse. Il ne faut pas les croire ! Je ne suis tellement pas comme cela. Eux ils avancent dans la vie comme des furieux. Ce sont des oligarques en devenir. Soit ils y arrivent, soit ils se font buter.

U – Comme la plupart de vos personnages dans Slava, il est odieux, mais sympathique.

PHG – Ce côté clair-obscur des personnages me plaît. Pas de manichéisme. Slava lui-même hésite trop. Il a un côté… philatéliste de la vie. Son engagement est une posture d’école. Comme je le dis : quand la cause est gagnée, il perd son engagement. Pour une fois, je donne une position qui me concerne directement : l’art ne sert pas à donner son opinion. Il sert à proposer des dispositifs ouverts à l’interprétation, qui va bien au-delà de ma petite opinion sur les Russes par exemple. Ce qui m’intéresse au-delà de tout ce sont les trajectoires humaines. La politique dans l’intime.

U – Pereira prétend correspondait déjà à cette envie ?

PHG – Exactement. Qu’on le veuille ou non, la politique s’impose à nous comme elle s’impose à Pereira. On n’est jamais neutre. Quand on se prétend neutre, on est du côté du plus fort.

U – Vous ne vous considérez donc pas comme un artiste engagé ?

PHG – Je déteste cette notion. La fiction vaut beaucoup mieux que cela. Rien n’est plus fragile que des engagements politiques. Si on cherchait à exposer une opinion, cela pourrait tenir en une page A4. Par contre, si on veut expliquer la complexité du monde, il faut un décor, de la mise en scène, de la crédibilité. C’est comme cela que l’on est plus proche de la réalité des gens.

U – Parlons de votre dessin si spécifique. Vous définissez-vous comme autodidacte en la matière ?

PHG – Même les gens qui ont pratiqué les écoles d’art sont autodidactes. Le dessin s’apprend seul. Blutch disait que le dessin s’apprend dans sa chambre. J’ai eu le goût très tôt, même si dans ma famille il n’était pas envisagé de faire du dessin un métier. Mais pour moi, le dessin n’a jamais été un truc pour rire. Il a toujours été essentiel. Dans une classe, je faisais tout pour être considéré comme LE dessinateur. Quand j’ai mis de côté mes activités de dessin, cela a été très douloureux. Ce sont les forums sur Internet qui m’ont mis le pied à l’étrier. J’ai envoyé à des professionnels mes projets de BD et ils ont eu l’amabilité de me répondre. Mes premiers albums m’ont aidé à me trouver et la césure se fait avec Pereira. Cinq albums correspondant à cinq ans de formation. C’est le temps normal des études.

U – Quel regard portez-vous sur votre réussite dans le métier ?

PGH – Je suis très content que vous le disiez, mais je n’en crois pas un mot. Chaque album qui sort représente encore une panique totale de le voir disparaître rapidement.

U – Cela vous offre quand même une plus grande liberté ?

PHG – Ma grande liberté, c’est mon éditeur qui me l’offre. Je lui propose un projet sur la fin de l’URSS il me dit : OK. Combien de tomes ? Trois : OK. Le fait de faire un story board complet et très détaillé, cela le rassure beaucoup. Il voit presque l’album un an avant.

Un an c’est justement le délai attendu pour le tome 2 de Slava. Un an c’est vite passé.

Slava de Pierre-Henry Gomont, éditions Dargaud. Tome 1. 104 pages. 20,50€.

À lire également sur Unidivers