Créé en 2009, le Parlement de la mer en Bretagne, officiellement nommé Conférence régionale de la mer et du littoral(CRML), est une instance co-présidée par le préfet de Bretagne, le préfet maritime et le président du Conseil régional. Il réunit deux à trois fois par an des scientifiques, élus locaux, associations et professionnels pour réfléchir collectivement aux enjeux maritimes et littoraux. Présenté comme une « originalité bretonne », cet espace de concertation a pour objet d’améliorer la coordination de l’action publique en zone côtière, en réponse à la complexité des interactions entre les nombreux acteurs du littoral. Mais, comme d’autres instances-vitrines et comités Théodule constitués par le Conseil régional de Bretagne, à l’image du Conseil culturel de Bretagne, la liberté d’action et de réflexion y apparait réduite, si ce n’est préorientée.

Objectifs et missions

Le Parlement de la mer a pour principales missions :

- Coordonner l’action publique sur les espaces littoraux et maritimes ;

- Favoriser le dialogue entre acteurs publics et privés ;

- Identifier des priorités autour de thématiques majeures : urbanisation côtière, nautisme, dragages portuaires, agriculture littorale, changement climatique, îles, énergies marines, qualité des eaux.

Il se veut une réponse collective à des défis de plus en plus imbriqués : économiques, écologiques, sociaux.

Des initiatives similaires dans d’autres régions

La Bretagne n’est pas la seule région française à s’être dotée d’un Parlement de la mer. Dès 2013, l’Occitanie (ancienne Languedoc-Roussillon) a lancé son propre Parlement de la mer, devenant une référence en matière de concertation maritime. Celui-ci se distingue par des actions concrètes, telles que la facilitation de l’implantation de parcs éoliens offshore, l’amélioration de l’accessibilité des ports pour les personnes handicapées, ou encore la promotion des métiers de l’économie bleue. Les Hauts-de-France ont également institué une instance similaire, centrée sur l’innovation portuaire, la protection du littoral et la gestion des activités nautiques. Ces initiatives démontrent que la création de Parlements de la mer répond à un besoin croissant d’articuler concertation, prospective économique et impératifs environnementaux dans les régions littorales.

Critiques et dysfonctionnements

Malgré ses ambitions affichées, la CRML fait l’objet de critiques régulières sur son fonctionnement et son efficacité.

Selon Claire Desmares, conseillère régionale écologiste, qui se confiait à nos confrères de Ouest-France « l’aboutissement de la mission d’information confirme nos intuitions : l’exécutif parle souvent de ‘Parlement de la mer’, mais il n’en est rien, notamment parce que ses membres ne votent pas ». Elle estime qu’il existe des dysfonctionnements majeurs au sein de l’instance. Cette analyse est partagée par Isabelle Le Callennec, élue de droite, qui souligne plusieurs points problématiques :

- Absence de vote des membres, ce qui limite le caractère décisionnel de l’instance ;

- Manque de budget propre, rendant difficile toute véritable autonomie ;

- Manque de transparence, notamment une communication insuffisante sur les travaux conduits.

Les critiques insistent aussi sur la nécessité pour la CRML de s’emparer de sujets stratégiques majeurs, tels que :

- Le développement des nouvelles économies maritimes ;

- La protection et la gestion des aires marines protégées ;

- Les conflits d’usage sur le littoral et en mer.

Une habituelle question de démocratie en Bretagne

Ces critiques nourrissent une interrogation lancinante relative à la démocratie territoriale en Bretagne. La mission d’information recommande notamment :

- La création d’un site internet dédié pour rendre accessibles les travaux de la CRML au grand public ;

- L’amélioration de la représentation politique au sein de l’instance, en permettant une participation plus formelle des groupes politiques, à l’image de ce qui existe au sein du Conseil économique, social et environnemental régional (Céser).

D’autres voix réclament également la nécessité pour ce Parlement, comme dans toutes les instances gérées par le Conseil régional de Bretagne, d’une amélioration des personnes qualifiées au sein de l’instance selon des critères qui dépasserait la proximité politique régionaliste.

Malgré ces constats inquiétants en terme de pratique démocratique, plusieurs élus, dont Gaëlle le Stradic (majorité régionale), défendent évidemment l’existence de la CRML : « Cette instance mérite d’être mieux connue et son fonctionnement peut être amélioré. Mais c’est une originalité bretonne qui amène un espace d’échange et de dialogue. »

Pour Loïg Chesnais-Girard, président de la Région Bretagne, la CRML est un outil démocratique stratégique : « Si l’hémicycle seul était capable de décider sur des sujets d’une complexité de plus en plus redoutable, cela se saurait. Cet outil est stratégique pour l’avenir de la Bretagne. »

Certes, mais comme tous les outils stratégiques, encore faut-il leur permettre de prendre leur autonomie et leur envol…

Bref, le Parlement de la mer en Bretagne apparaît donc comme un outil utile susceptible de déployer un espace de concertation dans un domaine complexe et vital pour la région. Toutefois, pour devenir pertinent et crédible, il devra gagner en transparence, en autonomie budgétaire et en capacité d’action sous peine de voir son utilité remise en cause dans un contexte politique, en particulier en Bretagne, de plus en plus exigeant vis-à-vis des instances participatives.

Comparaison entre la région Bretagne et les Hauts-de-France

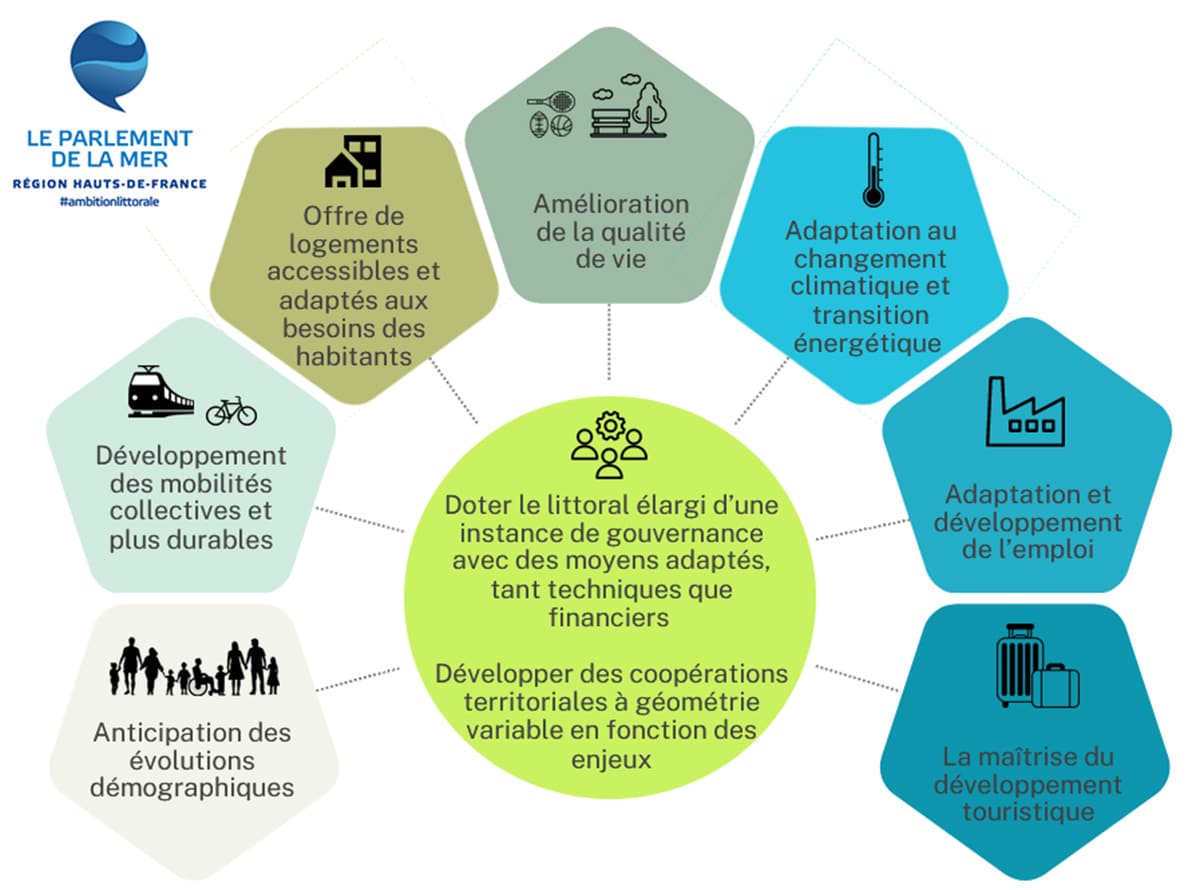

Le Parlement de la mer des Hauts-de-France, créé en 2020, se distingue par une structure organisationnelle et des actions qui semblent lui conférer une plus grande efficacité et responsabilité par rapport à la Conférence régionale de la mer et du littoral (CRML) de Bretagne.

Le Parlement de la mer des Hauts-de-France est structuré autour de quatre commissions thématiques : transition écologique et climatique, stratégie portuaire, économie maritime, et attractivité littorale et maritime. Il rassemble environ 130 membres issus de divers horizons, incluant des représentants des collectivités territoriales, de l’État, des acteurs scientifiques, socio-économiques, des associations et des usagers. Cette diversité favorise une concertation large et une représentation équilibrée des intérêts maritimes régionaux.

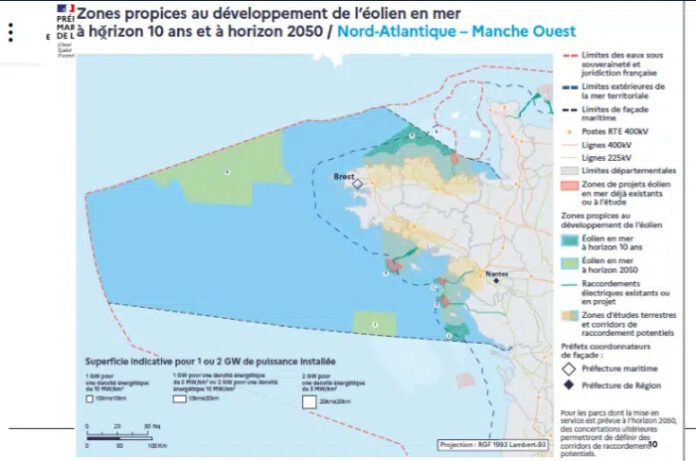

Le Parlement de la mer des Hauts-de-France mène nombre d’actions notables, telles que l’organisation de débats en commissions et en assemblée plénière, la consultation électronique des membres sur des enjeux clés comme la planification maritime, le développement de l’éolien en mer, et l’adaptation des littoraux face au changement climatique. Il a également instauré un prix de thèse annuel pour valoriser la recherche dans les domaines maritimes.

La CRML de Bretagne, quant à elle, a contribué à des projets tels que la définition des zones d’implantation des éoliennes en baie de Saint-Brieuc et l’élaboration de la stratégie portuaire régionale. Cependant, ces contributions n’ont qu’une influence consultative sur les décisions adoptées concrètement par les élus du Conseil régional de Bretagne.