1930 fut une date clé dans l’histoire de l’Algérie française, marquée d’une pierre blanche, tant la célébration du centenaire de la conquête de l’Algérie mobilisa nombre d’architectes, dont Léon Claro, le grand-père de l’auteur, pur produit de cette terre car né à Oran, territoire hispanique s’il en fût, de souche minorquine — comme Albert Camus.

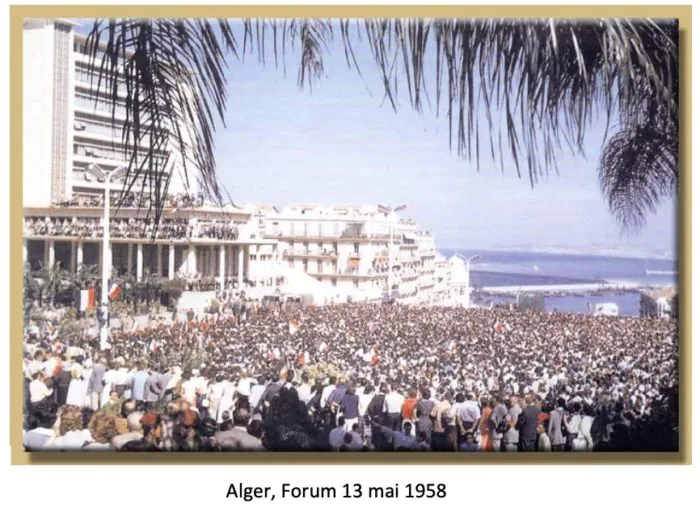

Alger s’enorgueillit alors de belles architectures, comme cet ensemble d’immeubles construit pour honorer les rescapés estropiés de la Grande Guerre, le Foyer ses Mutilés, ou l’imposant bâtiment du Gouvernement Général au balcon duquel De Gaulle lancera, le 13 mai 1958, à l’adresse de la foule massée au Forum, son fameux/fumeux « Je vous ai compris » ; et à ses pieds la Salle Pierre Bordes à l’audacieuse coupole qui abrita tant de spectacles ; ou encore ce Foyer Civique que Belmondo, le papa de Bebel, orna de splendides bas-reliefs.

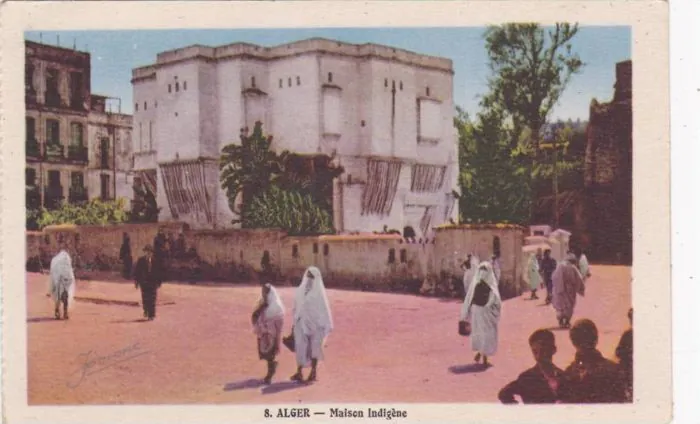

Tout cela retient l’attention de Claro qui échafaude à son tour, à grands traits d’encre, un monument commémoratif. Cette « maison indigène », bâtie à l’entrée basse de la Casbah, pur pastiche d’art mauresque, est corps et âme de ce livre, véritable matrice où cet enfant ingrat, de prime abord si étranger à ses racines familiales, va pouvoir finalement, par l’écriture, remonter le temps, se découvrir et se redécouvrir, en une superbe métaphore :

l’encre en lui se mêle au sang.

Et d’emblée cette définition de la maison indigène : une matrice.

Une page vierge dressée à la verticale, en attente d’une encre empathique, capable de mettre en branle un destin.

Voilà qui ouvre à la quête, à l’enquête. Tout débute par le message anodin d’un ami qui lui signale l’un des tout premiers articles rédigés en 1933 par Albert Camus visitant et décrivant la « Maison indigène » (titre de l’article, qu’on retrouvera dans l’édition des Carnets tome 2) par un certain Claro, et qui feint de croire que cet écrivain à peine quinquagénaire est aussi bâtisseur au temps de la Colonie. Ainsi l’auteur découvre-t-il, incidemment, qu’il est le petit-fils d’un illustre architecte qu’il avait remisé au fond de sa mémoire, et qui soudain, comme Le miroir qui revient de Robbe-Grillet, remonte à la surface de sa conscience. Par petits chapitres qui sont comme les séquences — les rapports — d’une investigation fragmentaire, désordonnée ou turbulente qui débouchera, forcément, sous la double invocation d’Albert Camus et de Jean Sénac, sur la figure du père : père absent, père inconnu, père méconnu.

Comme dans ces maisons arabes, au sortir d’un couloir qui chasse sa pénombre dans une longue fuite de bleu, on s’arrête surpris par une brusque tombée de lumière, tous sentiments et pensées bloqués, dans une subite communion, heureuse puisqu’elle ne se doute point qu’elle l’est, ainsi au sortir de moi-même j’entrevis un jour la paix et la lumière.

Cette évocation de la Maison mauresque par Camus est probablement la clé qui ouvrira la serrure de la chambre du père. Ce texte fondateur, que Claro juge comme l’acte de naissance du futur prix Nobel, est ici, disons, le révulsif qui va conduire le narrateur de l’ombre et de l’oubli à la lumière — la vérité —, dans une sorte de pâmoison, tous les sens en arrêt, en un long thrène à la mémoire du géniteur, pour finir par cette équation lumineuse : « Les caveaux sont aussi des maisons ».

Ici, tous les morts sont convoqués en longue liste, de Camus à Robles, de Le Corbusier à Visconti, de Mastroianni à Meursault, de Brahim à Maisonseul (un patronyme de circonstance), et à la cousine Anne, précieuse informatrice, pour retrouver le gîte. Ordonner le puzzle. Voir Son visage tel qu’en lui-même enfin l’éternité le change.

Mais que de pas en avant, de sauts en arrière, que d’hésitations et de doutes, que de trébuchements, d’équivoques ou d’impasses, pour renouer les fils — le fils — et sortir du « labyrinthe algérien ». Car ce livre est, avant tout, l’histoire d’une délivrance — un accouchement ? —, en tout cas d’une catharsis forcément douloureuse, car l’inquiétude, selon le terme camusien, « flotte sous la coupole de l’entrée », débouchant forcément, après le long couloir de la maison, la sqiffa écrit l’auteur, sur la clarté d’un patio, le babil d’une fontaine et l’ombre bienfaisante des murs. Oui, tout au bout de la caverne surgit la « floraison de lumière ».

Claro va, pour ce faire, frapper à toutes les portes, dans le périple des trois villes Paris-Alger-Marseille — le cours Belsunce et l’Alcazar, grouillant de preuves vitales, ne sont que l’image inversée de la Casbah et de ces « portes claquantes où suffit la cheville ardente d’un regard » (Pierre Jean Jouve). L’Arabe est là, mais « innommé », comme la victime de Meursault, « Arabe anonyme » même au générique du film que Visconti tira de L’Étranger. Mais Claro le perspicace finit par dévoiler son visage, le convoquer et le nommer, ce qui est toujours la façon génésiaque de faire accéder à l’existence. Jetant un long regard sur la colonisation, d’une certaine façon célébrée ou exaltée par Léon Claro et sa bâtisse commémorative, l’auteur, avec rigueur et honnêteté — ces deux vertus qui ont fait le prix de ses chroniques littéraires — sait voir la part d’ombre et la part de lumière. Ici le « bougnoul » — cette injure lui collera à la peau, lui qui, avec sa tête d’Espagnol ou de Juif, fut parfois pris pour un Arabe —, là le « pied-noir », victime du même rejet — et il rappellera judicieusement son ignominieuse éjection par le maire de Marseille : foutez-les-moi tous à la porte ! Étranger est le maître mot de ce livre, placé sous l’invocation de saint Albert Camus, alpha et oméga de ce magnifique et saignant, dramatique et troublant poème qu’est le récit de Claro. Et s’il est un adjectif pour le qualifier, c’est bien authentique. Au sens où l’entendait l’existentialisme. Récit authentique et vrai, et pour cela touchant, émouvant, bouleversant. (Au demeurant, tout être issu de cette terre algérienne saura s’y reconnaître, et en sera, pour cela, reconnaissant à Claro). Les parenthèses jouent un grand rôle dans ce récit : ce sont les moments de retour sur soi de l’auteur : il enlève un moment ses lunettes d’enquêteur et regarde en lui-même, passant de la passion à la compassion, de la relation à la confession :

(Enfant, je ne comprenais pas. Je comprenais que mon grand-père était pied-noir — l’était encore ? Je comprenais que mon père avait été pied-noir — ne l’était plus ? Mais je ne comprenais pas ce qu’était un pied-noir, puisqu’on ne me l’expliquait pas, ou alors on me l’avait expliqué, et je n’avais pas compris…)

Cette interrogation sur l’identité se double d’une réflexion sur l’appartenance. Convoquant Nikos Kazantzákis et Alexis Zorba, il sait voir tout ce que de monstrueux a pu avoir la réflexion d’un premier ministre français, lors de l’attentat de la rue Copernic, séparant le bon grain de l’ivraie et, d’entre les victimes, les « innocents » :

Mais pourquoi ressemblais-je à un Arabe alors que je n’étais pas Arabe, or je ne l’étais pas puisque mon grand-père était Français ! Je trouvais ça injuste. Un peu comme Zorba qui ne comprend pas pourquoi on l’embarque avec des Juifs. « Je n’ai rien fait ! » s’exclame-t-il, sans entendre l’abomination nichée au cœur de son cri.

Par une telle réflexion, Claro mérite plus que de l’estime, une immense embrassade. Et nous voilà au cœur de la quête : la tendresse, l’affection, l’amour. La soif d’absolu de Camus, de Sénac, d’Henri Claro, le père. Aux dernières pages vient enfin l’hommage :

Je veux bien enterrer mon père et toucher d’une main tiède le bois de son cercueil, un geste que j’ai refusé de faire, laissant ma mère et mes sœurs et ce qu’il restait de la famille se rendre à l’enterrement tandis que je demeurais seul, dans une chambre, avec pour seule compagnie une ancienne lâcheté devenue distance, sans oser m’avouer d’où me venait cette peur du père mort, sans comprendre qu’elle glaçait bouleversait reniait modifiait réinventait provoquait moquait appelait défiait plaignait sciait supposait giflait caressait amusait repoussait convoquait éloignait effaçait gommait teignait repeignait façonnait négligeait piétinait réprimait choyait reconnaissait définissait bousculait impressionnait niait louait provoquait questionnait ignorait savait connaissait reconnaissait exigeait en moi le fils vivant — et que tombent ses murs de pères et de briques si je ne fus pas bien aimé.

Oui, l’amour enfin entre ces murs dont le prince est un enfant. N’achève-t-il pas ses remerciements par cet ultime coup de chapeau ? et enfin à Marion, mon autre origine.

La compagne de ses jours est, de fait, la dédicataire de ce livre qui n’est, pour tout dire, qu’un boisseau de tendresse.

CLARO, La maison indigène, Actes Sud, mars 2020, 182 pages. 19,50 €.

Lire un extrait ici.