« Dans la montagne perdue où il n’est aucun sentier, dans la montagne sauvage où l’on s’étonne de croiser un homme, on le reconnaît sans peine, on connaît son nom, un cavalier de hasard croisé sur une pelouse d’altitude sait qui il est. John Muir est une légende. » La montagne perdue est la Sierra Nevada. Et John Muir est ce vagabond juché le plus souvent sur son mulet Brownie parcourant des lieux inhabités par l’homme, seulement occupés par « des ermites décidés à sortir du temps et qui viennent s’installer là où il n’est pas de voisinage. Le métier de Muir ? Vagabond. Son activité ? Vagabonder. Sa vocation ? Le vagabondage. ». Alexis Jenni s’est pris de passion pour cet homme, largement méconnu en France, grandi en Ecosse, sa patrie d’origine, et célébré aux Etats-Unis, son pays d’adoption. Il nous fait découvrir ce singulier – et très actuel – personnage dans une passionnante et empathique biographie magnifiquement écrite qu’on ne lâche à aucun moment.

Cet anglo-saxon amoureux des arbres, des rivières et des montagnes américaines, en a célébré la beauté primaire dans des élans fiévreux et lyriques hérités de son éducation presbytérienne et biblique, émerveillé par la « grande Sauvagerie » des sublimes paysages de Californie ou des Rocheuses, des paysages « datant de la création du monde. »

Alexis Jenni s’est plongé dans les nombreux carnets, articles et livres laissés par ce grand voyageur à pied ou à cheval qu’aucun obstacle, fut-il enneigé, rocailleux, abrupt ou torrentiel, n’a pu arrêter dans sa volonté inépuisable de découvrir, observer, étudier et apprendre.

Notre homme, très tôt, à l’âge de l’enfance passée dans ce rugueux village écossais de Dunbar, « balayé par les vents de la mer du Nord qui semblent raboter les façades afin d’en arracher les ornements », sous la férule d’un père sans fantaisie et pratiquant rigide d’une austère religion presbytérienne, fut un scientifique à sa manière, un inventeur qui réussit un jour à imaginer et créer d’un seul matériau, le bois, et d’un seul outil, un couteau de poche, une horloge automate qui donne l’heure et réveille chaque matin, « une machine à se lever tôt » dira-t-il, amusé, à son père dubitatif et à sa mère admirative ! Et qui lui valut même une distinction dans une foire. Si le petit John avait persévéré, il serait peut-être devenu un grand ingénieur couvert de millions de dollars, mais son imagination et ses rêves l’emmèneront bien ailleurs.

C’est dans les livres qu’il commença à voyager en Amérique et dans sa tête, dans les années 1840. Les récits de nature et de vies sauvages de l’autre côté de l’océan, les images du balbuzard, du pigeon migrateur ou de l’aigle à tête blanche, symbole de cette terre du Nouveau Monde, l’ont très tôt fasciné, découverts dans les pages de Jean-Jacques Audubon, peintre d’oiseaux et grand écrivain de la nature.

L’annonce, aussi mémorable qu’inattendue, du père de famille, un jour de 1849 – « Demain, on part en Amérique ! » – fut donc le moment qui détermina le reste de sa vie. La traversée, tempétueuse et nauséeuse, fut un calvaire pour beaucoup, une première et excitante aventure pour John : « Des dauphins, des baleines, des oiseaux apparurent, puis la terre à l’horizon. L’Amérique ! […] Ils étaient arrivés au pays d’abondance. »

Les Muir bâtirent leur ferme dans un coin perdu du Wisconsin, au milieu de la « Grande Sauvagerie » où l’on entendait jour et nuit « le tambourinage de la perdrix, le chant d’amour de la bécassine sourde, [tout un] vacarme ornithologique », à deux pas d’un lac aux eaux cristallines bordées de lys, d’orchidées et de nénuphars blancs. Le paradis sur terre, d’emblée. Les Indiens, ses nouveaux voisins, n’apparaîtront qu’à la dérobée dans le voisinage immédiat de la ferme et quand le jeune John aura l’occasion, plus tard et dans d’autres contrées, de les approcher et leur parler, il sera frappé de leur douceur et leur bienveillance, comme la révélation d’un autre monde possible : « Chez ces peuples que l’on dit sauvages, on y est indulgent avec les enfants, sans pour autant les gâter. » Et bien loin de la trique qui cingla sa propre enfance.

Dès qu’il le pourra, et ce sera sa règle de vie, il s’échappera de sa demeure et courra vers la lande, la montagne, la forêt ou les glaces, « vers ce qui reste de Sauvagerie », toujours seul, avec pour unique compagnon sa mule, vêtu d’une chemise, hiver comme été, dormant sous les grands arbres, chênes ou séquoias, ses amis, dit-il, se nourrissant frugalement de pain et de fruits sauvages, rarement de viande – il n’est pas chasseur et « le meurtre nécessaire à la viande le dégoûte » – buvant le lait que de compatissants autochtones veulent bien lui laisser, les plus pauvres, notent-ils, qui sont toujours les plus généreux.

Ce promeneur solitaire ira d’émerveillements en émerveillements, « un carnet accroché à la ceinture, un crayon dans la poche, car aucun voyage ne peut avoir lieu sans être raconté. » Ces carnets seront et feront la pâture du livre d’Alexis Jenni avec d’autant plus d’enthousiasme que notre romancier, botaniste et naturaliste dans une première vie, voit en John un frère, à un siècle de distance : « Tout ce qu’il fait, dit, écrit me touche au plus profond » avoue-t-il.

Dans son vagabondage solitaire, John Muir atteint le Graal du voyageur le 15 juillet 1869 : il suit le cours de la Yosemite Creek jusqu’au bord du gouffre où il se penche avec excitation, là où la rivière va se jeter une centaine de mètres plus bas, au risque d’y faire lui aussi le grand saut. Rien n’arrête notre vagabond ! Il reviendra de son aventureuse exploration épuisé mais heureux au-delà de tout : « Il a trouvé son lieu. »

Il continuera d’arpenter et d’explorer cet Éden californien, seul ou en compagnie de son ami le peintre William Keith, un écossais comme lui, et amoureux comme lui de ses fabuleux paysages, de ses chutes d’eau vertigineuses, de ses séquoias, « arbres géants enfouissant leurs branches dans le ciel, les étoiles brillants comme des diamants accrochés à leurs aiguilles », de la courbe et de la falaise brisée du Half Dome dont John cherchera l’explication géologique. « La Californie, c’est l’Amérique de l’Amérique, le Nouveau Monde tout au bout du Nouveau Monde, là où tous les possibles se réalisent. »

Et si les possibles en effet se réalisent, ils sont aussi des menaces. Effrayé par l’activité industrieuse et montante des conquérants de l’Ouest, par les rêves de fortune nés de la mythique ressource aurifère, par une expansion urbaine galopante, John n’aura de cesse de s’insurger contre l’exploitation humaine des richesses naturelles et la destruction des paysages. « Il prend en horreur le pragmatisme dévastateur de l’entrepreneur américain qui bâtit sa fortune, son seul but, sur d’affreux dégâts, détruisant la Création avant d’en voir même la beauté, sans même penser à la contempler. [Impuissant], il se sent comme un prophète hébreu retenu prisonnier à Babylone. »

Il sauvera Yosemite Park, malgré tout, d’une exploitation ravageuse grâce à sa réputation grandissante arrivée jusqu’à l’oreille curieuse et attentive du Président Theodore Roosevelt venu à sa rencontre, en 1903. Il le conviera à admirer la beauté du lieu, le temps d’un weekend passé tous les deux sous la tente ! « L’ermite et le prince guerrier se réveillent au matin sous un voile de neige, et Yosemite devient parc, les séquoias sont sauvés. »

John Muir aura admiré et célébré les paysages américains parcourus seul le plus souvent pendant toute son existence dans un lyrisme exalté et religieux propre à « cet animisme presbytérien qui fait de tous les vivants une manifestation de Dieu. » Il n’aura jamais toléré de ses semblables le moindre geste participant de l’exploitation et la destruction d’une terre qui est don de Dieu. Même les Indiens, peuples premiers s’il en est, en ont perdu leur âme et dignité, dira-t-il amèrement, qui dansent à présent sur commande quand les hordes de touristes affluent vers leurs villages, ou ce qu’il en reste.

Cet homme aux semelles de vent, annonciateur de l’écologie et du végétarisme de nos décennies actuelles, fut un écrivain hors pair, que Michel Le Bris, préfacier d’un de ses livres traduits en français, place très haut dans la hiérarchie de ses « étonnants voyageurs » et des prosateurs de la « littérature-monde ». Alexis Jenni nous donne à lire ici une biographie écrite magnifiquement avec l’élan et la ferveur qui a animé toujours ce « merveilleux vagabond » comme avait fini par l’appeler son père, pourtant si dur avec lui sa vie durant. John Muir aura été ébloui jusqu’à sa mort du spectacle d’une nature intacte, celle de la Création du monde, dont l’homme en sa cupidité sera le premier des prédateurs.

Une vie inoubliable sous la superbe plume d’Alexis Jenni.

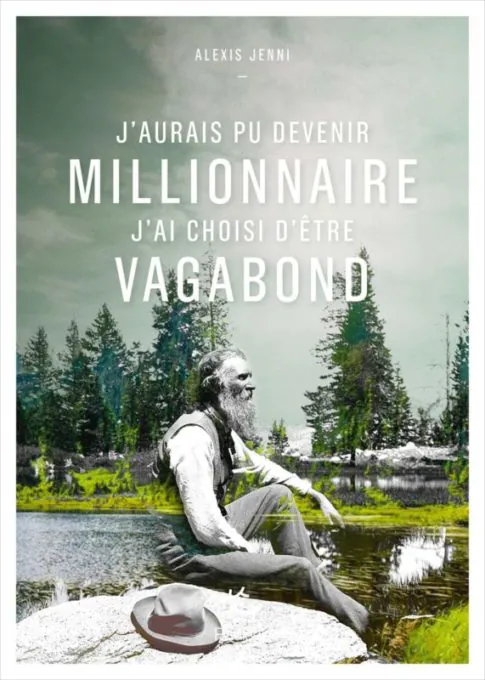

►J’aurai pu devenir millionnaire, j’ai choisi d’être vagabond : une vie de John Muir, d’Alexis Jenni, Éditions Paulsen, 2020, 209 p., ISBN 978-2-37502-089-0, prix : 21 euros.

►à écouter: Alexis Jenni parle de John Muir sur France Culture