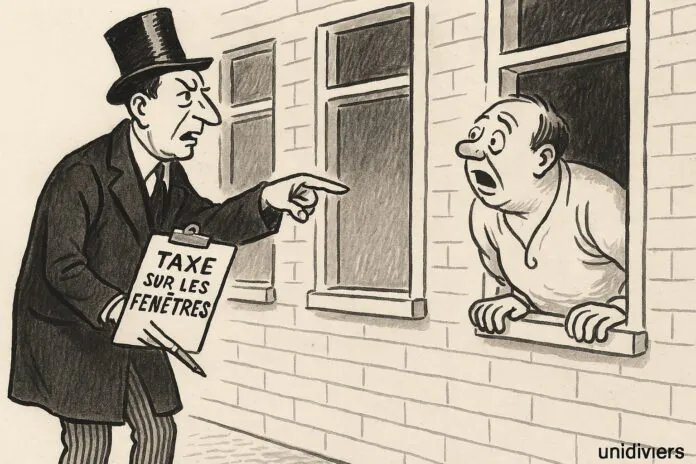

À l’heure où circulent toutes sortes de rumeurs sur de prétendues nouvelles taxes, comme celle récemment fantasmée sur les balcons et terrasses, il n’est pas inutile de se replonger dans l’histoire d’un impôt bien réel, et resté fameux : celui sur les fenêtres. Entre fiscalité inventive et absurdités architecturales, retour sur une taxe qui fit longtemps de l’ombre aux habitants.

Une taxe à l’ancienne (mais bien réelle)

Aujourd’hui, cela semble presque surréaliste. Et pourtant, pendant plus d’un siècle, la France a bel et bien taxé les fenêtres. Plus exactement, les ouvertures sur la voie publique : fenêtres, lucarnes, portes. Mis en place en 1798 sous le Directoire, cet impôt visait à faire contribuer les citoyens en fonction de la taille et du confort supposé de leur habitation. La logique était simple : plus vous aviez d’ouvertures, plus votre maison était grande et bien aérée – donc plus vous étiez riche. Et qui dit richesse, dit fiscalisation.

Dans un pays marqué par la Révolution française, cet impôt permettait de contourner la question délicate de la déclaration de revenus : l’État taxait ce qu’il voyait. Et ce qu’il voyait, c’était les façades.

Calcul et effets pervers

Le barème varia selon les époques et les régimes politiques, mais le principe restait le même : un impôt annuel par ouverture, avec parfois des modulations selon la taille ou l’étage. Ce qui devait n’être qu’un impôt de circonstance devint une institution, prolongée sous l’Empire, la Restauration, la monarchie de Juillet, la République… et ce jusqu’en 1926.

Les conséquences ne tardèrent pas à se faire voir, ou plutôt… à disparaître : les façades se mirent à perdre leurs fenêtres. On construisit avec parcimonie, on mura les ouvertures inutiles, on évita les lucarnes trop coûteuses. Dans les villes, notamment dans les quartiers populaires, la peur de la taxe contribua à un bâti sombre et mal ventilé, au mépris des conditions sanitaires.

Un impôt contre la santé publique

Car la taxe sur les fenêtres, bien qu’indolore en apparence, a eu des effets sociaux très concrets. Les plus modestes, déjà logés dans des appartements exigus, renoncèrent parfois à des ouvertures qui auraient pu apporter lumière et air. L’impôt, qui visait la richesse, frappa surtout ceux qui ne pouvaient pas faire les frais de cette « transparence fiscale ».

Au XIXe siècle, de nombreux médecins alertèrent sur les conséquences en matière d’hygiène, alors que la tuberculose faisait des ravages. Mais il fallut attendre l’entre-deux-guerres pour que l’État consente à supprimer cet impôt jugé archaïque. En 1926, la taxe sur les portes et fenêtres fut officiellement abrogée.

Une longue ombre dans l’imaginaire fiscal

Si cet impôt a disparu depuis bientôt un siècle, il n’a jamais quitté les mémoires. Il revient régulièrement dans les débats, dès qu’une mesure fiscale semble injuste, ou absurde. On l’évoque à propos des piscines repérées par drones, des vérandas non déclarées, ou même – comme ces dernières semaines – de la rumeur d’un impôt sur les balcons.

La taxe sur les fenêtres est devenue un symbole : celui d’une fiscalité soupçonnée de vouloir s’immiscer dans l’intime, de faire payer jusqu’à l’accès à la lumière ou à l’air. Une caricature, certes, mais qui en dit long sur le rapport des Français à l’impôt.

Et aujourd’hui ?

Ironie de l’histoire : à une époque où l’on valorise les logements lumineux, les baies vitrées et les passoires thermiques, les fenêtres sont redevenues un critère de qualité – mais plus de fiscalité. Pourtant, l’ombre de la vieille taxe plane toujours sur les discours : elle est le mythe fondateur de l’impôt injuste, celui qui fait rire, grincer des dents ou nourrir la défiance.

Peut-être est-ce là sa véritable postérité : non plus dans les caisses de l’État, mais dans l’imaginaire collectif.