Entre 2016 et 2018, Maxence Rifflet a réalisé des photographies dans sept prisons françaises. Évitant la fascination du fait divers et le pathos des anecdotes personnelles, il tente de mettre à nu le mécanisme même de l’enfermement. L’exposition Le grand ordonnateur et autres nouvelles des prisons est visible du 27 mai au 6 septembre 2020 dans l’excellent Centre d’art GwinZegal de Guingamp qui vient de rouvrir ses portes.

Lors d’ateliers, Maxence Rifflet partage avec des détenus cette expérimentation : photographier derrière ces lourdes portes, entre ces murs épais, sans pour autant réduire l’espace ou écraser davantage les perspectives, et sans que l’appareil photographique ne crée un registre supplémentaire de surveillance et de paranoïa. Ensemble, ils observent et documentent l’espace exigu qui leur est dévolu – cette privation d’espace −, devenant tantôt le théâtre d’une fable, tantôt celui d’une performance. Et si l’œuvre de Maxence Rifflet nous renvoie à des questions de société essentielles, elle déploie dans l’espace du Centre d’art GwinZegal, dans une ancienne prison, des formes singulières et expérimentales, entre photographies, installations, volumes… L’artiste nous pousse à nous interroger sur l’histoire de ce lieu, sur la cohérence et l’acuité de sa réhabilitation patrimoniale, et sur notre impunité à y déambuler librement.

LE CYCLE AVEC JULIEN H.

Trois photographies ont été réalisées avec un même prisonnier dans une cour de promenade de la maison centrale de Condé-sur-Sarthe. C’est la prison la plus sécuritaire de France, conçue pour accueillir les prisonniers qui posent problème. Julien insiste pour rejouer un dispositif que j’avais imaginé quelques semaines avant en collaboration avec Ange, un autre prisonnier.

« En hiver, ici, m’avait dit Ange, on attend le printemps pour attaquer le processus du jardin, pour piocher et tout. Et quand le processus est fini, c’est là que tu vois le temps. Après des années, le temps il est, je ne sais pas, tu ne le calcules plus comme ça, mais avec les saisons et le jardin tu arrives quand même à retrouver le temps de dehors parce que tu es obligé. Si tu ne fais pas comme ça, tes trucs ne poussent pas. Donc tu as un temps, tac, tac, tac. Et on arrive à reprendre l’imagination du temps. Tu imagines le temps, que tu as perdu ici, tu le perds ici le temps, la notion du temps, tu la perds. Parce que tu es toujours au même endroit la même chose au même… enfin tu vois. »

Julien voulait surtout que je le photographie dans les vêtements de son père, selon une mise en scène spécifique : tenant une pomme dans sa main gauche, la manche légèrement relevée pour que sa montre soit visible et le pouce de la main droite pointé vers le bas. Cette image est un message à usage privé : elle dit que les chaussures et le costume ont bien été reçus, que le temps passe et que le moral ne va pas. Il veut ensuite mettre en scène ce qu’il appelle le « deuxième procès ». Son projet est précis et il a prévu les accessoires. Je ne comprends pas de quoi il s’agit mais je fais de mon mieux pour photographier la scène qu’il organise. Un mois plus tard, il m’explique :

« Quand on entre, on est jugé une deuxième fois, par les autres prisonniers. Pourquoi t’es là ? T’as fait quoi ? La pomme et la pomme de terre, c’est pour dire qu’il y a deux types de personnes: y a les militaires et les pommes de terre, y a les maestro et les fatigués de la tête, y a les vrais voyous à qui on doit le respect, et y a des fatigués de la tête qui sont là et qui te posent aussi des questions. C’est le deuxième procès, tout le monde passe par là en prison. »

EN APPUI

Plutôt que d’utiliser la photographie pour constater l’enfermement, j’ai voulu en faire un outil d’échange, de pensée et d’action. J’espérais même qu’elle puisse ainsi devenir un instrument d’émancipation, sinon de subversion voire de résistance. En tous cas, c’est l’activité photographique elle-même qui est devenue mon sujet. Il ne s’agissait pas tant de faire entrer les réalités carcérales dans la caméra, que de faire entrer une caméra dans la réalité carcérale. Dès lors, l’analogie de la cellule avec la chambre nécessitait de trouver une solution forte pour en montrer l’espace. Et voici les détours qu’il aura fallu pour montrer une cellule.

Au quartier des femmes de la maison d’arrêt de Rouen, j’ai voulu revenir à la donnée élémentaire de la situation : des corps et une architecture. Se contenter de le constater, c’était revenir ad nauseam, à l’illustration de l’enfermement. Alors que faire ? Le rapport à l’architecture est une question d’échelle dont le corps est la mesure. Au centre de détention de Caen, un prisonnier m’avait montré qu’il pouvait toucher les deux murs opposés de sa cellule en écartant les bras, qu’en somme non seulement ce n’était pas grand, mais aussi que la cellule était ajustée à l’envergure de son corps. J’en avais retenu l’idée de mesurer l’espace avec le corps. Lucile est allée jusqu’à s’y mesurer.

JEU DE MAIN…

Vue augmentée du centre de détention de Mauzac. Cette prison, construite en 1984 à l’initiative de Robert Badinter, est une tentative unique en France d’organiser l’espace de manière à favoriser la vie sociale des prisonniers. Depuis le XIXe siècle, et presque depuis les origines de la prison pénale, l’idéologie pénitentiaire est fondée sur la séparation des prisonniers, par crainte de la contagion des comportements déviants. La conception architecturale de la prison de Mauzac a été confiée à l’agence Christian Demonchy et Noëlle Janet qui était jusqu’alors spécialisée dans les centres de vacances. Ils étaient en particulier les architectes des clubs Méditerranée. L’analogie d’une prison avec un centre de vacances n’a pas manqué de provoquer des critiques, et une certaine hilarité, lors de l’inauguration de la prison. L’analogie est pourtant bien sérieuse : il fallait trouver des architectes capables de penser l’organisation de la vie dans un espace relativement restreint pour un temps assez long.

« Nous étions guidés par un principe simple : dans un centre de détention, il faut tout regrouper dans un même espace. Vous devez pouvoir trouver tout ce qui est nécessaire aux besoins quotidiens : sport, formation, cantine, bibliothèque etc. Comme dans certains clubs de vacances. Je dis bien tout, car en prison, à ses autres maux s’ajoute la monotonie. Tout y est dicté, répétitif, et c’est le contraire de ce que doit être la prison. Dans notre conception, il s’agissait que le détenu ne perde pas le sens des responsabilités de soi-même et qu’il puisse exercer le maximum de liberté à l’intérieur des murs de la prison. » Robert Badinter

UNE MACHINE OPTIQUE

En face-à-face, dressées sur des blocs de béton, ces photographies représentent l’intérieur du bâtiment le plus ancien, toujours en activité, du centre de détention de Caen. À l’étage supérieur, l’avancée d’une balustrade aujourd’hui occupée par une plante verte, constituait un autel depuis lequel un prêtre pouvait prononcer un sermon adressé aux prisonniers qui l’écoutaient debout sur le seuil de leurs cellules. L’architecte s’est expliqué sur ce dispositif :

« On a imaginé d’ajuster en pan coupé les portes des cellules et de les faire ouvrir par dehors, de manière qu’en les développant sous un angle de quatre-vingt-dix degrés les prisonniers, placés à l’entrée de leurs cellules, verraient le prêtre tout en face d’eux sans qu’il leur fût possible de s’apercevoir entre eux, à cause de l’obstacle qui leur serait opposé par les portes elles-mêmes ».

Depuis la publication de Surveiller et punir en 1975, la description des architectures carcérales se réfère souvent aux analyses de Michel Foucault pour ne retenir que le principe d’une surveillance généralisée et totale, une vision panoptique dans laquelle rien n’échappe au regard du surveillant. Comme le montre l’exemple du centre de détention de Caen, la réalité est plus ambiguë. L’architecte ne s’est pas contenté de considérer le point de vue du surveillant. Il s’est préoccupé de ce que verraient ou ne verraient pas les prisonniers qui sont le plus souvent soustraits au regard lorsqu’ils sont dans leur cellule, porte fermée. Le prisonnier est là pour faire pénitence. Il doit être seul face à lui-même, coupé des autres qu’il ne doit pas même voir, afin d’expier sa faute avec le seul secours de la religion.

Photographier librement dans une telle machine optique m’a d’emblée paru impossible. La solution qui s’est imposée pour en faire des images, a été d’adopter alternativement deux points de vue, celui du prisonnier et celui du surveillant.

LE MOMENT DES MURS

La pratique religieuse est encore aujourd’hui une préoccupation lors de la construction de nouvelles prisons. Lorsque j’ai visité la maison centrale de Condé-sur-Sarthe, inaugurée en 2013, je me suis interrogé sur les choix architecturaux de la salle de culte : l’élévation du volume de la pièce et la trinité suggérée par la disposition des fenêtres me sont apparus comme une volonté insistante de faire signe au sein d’une architecture globalement déterminée par des contraintes fonctionnelles et sécuritaires.

Lors de ma visite, le surveillant qui m’accompagnait, m’avait dit : «Les musulmans ne viennent pas ici, parce que l’Imam [choisi par l’administration pénitentiaire] n’est pas assez radical ». Et je m’étais retenu de réagir pour dire que peut-être cet espace trop marqué des signes de la chrétienté ne leur convenait pas. À vrai dire, je n’en sais rien, car je n’ai pas eu l’occasion de discuter de cette question avec des prisonniers musulmans.

J’ai voulu faire quelque chose de cette histoire. La vue descriptive que je m’étais appliqué à réaliser pour rendre compte fidèlement de l’architecture me semblait insuffisante pour rendre compte des enjeux qui étaient apparus, trop distanciée peut-être. Alors, je me suis installé dans la chambre noire du laboratoire avec tous les documents du dossier. Pour y réfléchir, j’ai posé le problème sur la table de l’agrandisseur, à la recherche d’une solution artistique plutôt qu’une position idéologique. Et c’est dans la tradition des « remarques marginales » que je l’ai trouvée.

DERRIÈRE LE MIROIR

Lorsque j’ai envisagé d’organiser des ateliers photographiques en prison, j’étais réticent à les envisager comme une évasion imaginaire proposée à des prisonniers empêtrés dans leur culpabilité, leur ennui, leur douleur. J’envisageais ces moments de rencontre comme le lieu d’une réflexion sur les problèmes de représentations du monde carcéral que je me posais. J’imaginais pouvoir les confronter à l’expérience que les prisonniers avaient de l’espace carcéral, peut-être même les soumettre à leur expertise.

Cette métaphore de l’évasion imaginaire est revenue malgré moi, au contact de certains de ceux qui avaient accepté de travailler avec moi. J’ai du me rendre à l’évidence qu’elle correspondait chez eux à une nécessité vitale. Ainsi d’Emile, qui, depuis onze ans scrute des cartes de géographie et des vues satellite de la terre pour faire apparaître dans le tracé des reliefs et des lignes de côtes, des figures animales, humaines ou monstrueuses qu’il associe à des récits mythologiques d’origine diverses. À l’aide d’outils informatiques très simples, il en redessine les contours. Quelques mois après notre rencontre à la maison centrale de Condé-sur-Sarthe, revoyant dans mon atelier les images qu’Émile avait réalisées, j’ai constaté qu’il s’était saisi d’une manière très singulière d’un accessoire que j’avais apporté. À de multiples reprises, il s’est représenté photographiant dans un grand miroir qu’il a disposé dans plusieurs espaces de la prison. Face à l’insistance de ce geste, je me suis dit qu’il avait cherché à passer de l’autre côté du miroir. Cette plongée dans un espace autre m’a dès lors semblé analogue aux cartographies fantastiques qu’il réalisait dans sa cellule. Pour en faire quelque chose, j’ai apporté ces différents éléments au laboratoire, et, porté par l’ivresse de m’immerger avec lui dans cet imaginaire, je les ai manipulés sous l’agrandisseur à la recherche d’un équivalent de l’espace mental dont il m’avait confié des fragments.

L’image de l’homme courant sur un tapis de course, est le résultat d’un dialogue sybillin sur les limites de l’usage de la photographie. À la question de savoir qui accepterait d’être reconnaissable sur des images, Paul avait répondu : « Tu peux me photographier et tu peux photographier dans ma cellule, mais je ne veux pas être photographié dans ma cellule ». Puis, il avait esquivé toute demande de précision, me laissant interpréter seul ses paroles.

Être photographié en cellule, c’est être photographié en tant qu’on est enfermé ; peut-être même être enfermé deux fois, par les murs et par les bords du cadre. Cette analogie entre cadrer et enfermer avait été pour moi une difficulté qui, dans un premier temps, m’avait rendu impossible l’idée même de photographier en prison. Pour tenter de surmonter cette difficulté, il m’a fallu trouver sur le terrain des solutions formelles pour suggérer le hors-champ d’une image, ou dans mon atelier, des alternatives à l’encadrement.

Depuis 2016, j’ai photographié dans 7 prisons en m’intéressant à la relation des corps à ces architectures tout en m’interrogeant sur les possibilités de la photographie pour documenter ces espaces. Il m’a fallu me défaire de l’idée de représenter l’enfermement en général pour observer des lieux spécifiques, avec leur histoire et leur fonctionnement, et questionner la photographie elle- même : déjouer les stéréotypes attachés à la photographie de prison, intégrer les contraintes imposées par les règles pénitentiaires, me débattre avec l’analogie entre cadrer et enfermer, considérer le point de vue des meilleurs spécialistes de ces espaces que sont les prisonniers. Pour répondre à l’invitation à exposer ce travail dans une ancienne prison transformée en centre d’art, je devais prendre en compte l’histoire et les caractéristiques de cet espace chargé des signes même de mon sujet.

Vu du ciel, le nouveau bâtiment du centre d’art est comme une boite en métal qu’on aurait posée là, dans une ancienne cour de promenade. De l’intérieur, à hauteur d’homme, la perception de l’espace est encore plus troublante. Sur chacun des quatre murs de la salle d’exposition, de vastes baies vitrées offrent des vues contradictoires, larges mais sans lointain, où le regard vient immédiatement buter contre les murs d’enceinte en pierre aux joints fraîchement rénovés, à un mètre à peine des vitres.

Des cimaises coulissantes permettent d’ouvrir ou d’obstruer ces fenêtres, d’avoir plus ou moins de surface de mur, plus ou moins de lumière, et si j’ose dire, de vue vers l’extérieur. Le choix reste limité : voir des murs blancs ou voir des murs de pierre. Qu’a voulu faire l’architecte chargé de concevoir la rénovation ? Et pourquoi avoir imposé, pour toute la vie future du centre d’art, ce choix d’ouvrir ou de fermer ces fenêtres bouchées ? Rappeler l’histoire, certes, mais quelle place pour le présent ?

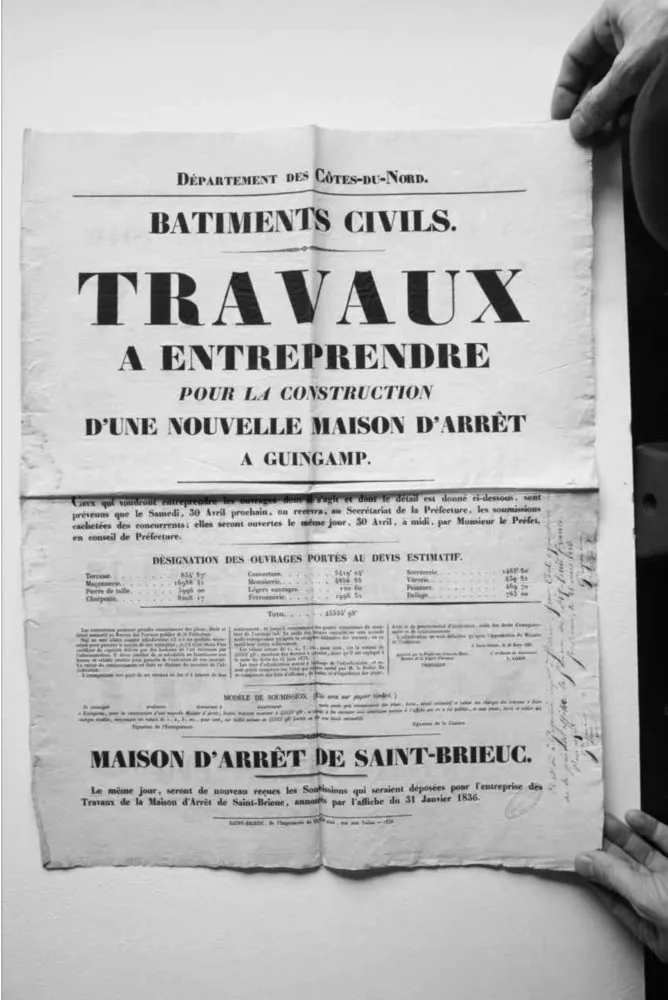

Pour l’exposition que je prépare, les visiteurs pourront circuler dans cette sorte de coursive extérieure définie par l’espace entre les murs de l’ancienne cour de promenade et ceux de la salle d’exposition, pour consulter des documents d’archives sur l’histoire de la prison de Guingamp disposés derrière les vitres utilisées à revers comme de grandes vitrines verticales. La construction de la prison de Guingamp – une des premières prisons cellulaires en France, y apparaît comme un tournant dans l’histoire de l’architecture carcérale : c’est le moment où s’installe l’idée qu’il faut séparer les prisonniers pour éviter la contagion du crime, limiter la vie sociale, catégoriser les prisonniers, toutes choses qui perdurent dans notre système pénitentiaire actuel sans jamais être questionné, ou peut-être seulement une fois, avec le centre de détention de Mauzac, en 1984, conçu pour favoriser la vie sociale et l’autonomie des prisonniers. À Guingamp, je présenterai pour la première fois quelques images de cette prison expérimentale.

Au centre de la salle d’exposition, une trop grande table (2 m de haut) entourée de deux chaises sur lesquelles les visiteurs seront invités à monter pour retrouver les paires d’images d’un jeu de memory représentant tous les objets donnés aux prisonniers à leur arrivée en cellule. Ce géant suggéré par cette table hors d’échelle, c’est à la fois cette instance indéfinie qui organise la vie, conçoit des espaces, détermine la liste de objets nécessaires ; c’est l’architecte du centre d’art, celui de la prison, de n’importe quelle prison, c’est Robert Badinter tenant entre ses mains la maquette de la prison de Mauzac, c’est aussi celui qui, imaginant cette exposition y dispose des objets.

Même comme simple visiteur, entrer en prison rend spécialement sensible aux rapports d’échelle entre le corps et l’architecture. Ce rapport est devenu le sujet de mon travail. J’ai observé ces espaces en tant qu’ils exercent une contrainte sur des corps qui les éprouvent, les mesurent. Dans l’atelier, je me suis ensuite préoccupé des objets que deviennent mes images, et notamment leur format, leur rapport d’échelle avec l’échelle de mon corps et de mon atelier.

Quelle soit une prison ou un centre d’art, toute architecture crée un espace. Elle impose son échelle. Ni agrandissement ni réduction, c’est l’échelle 1. La photographie se contente de proposer une fenêtre métaphorique sur le monde, plus ou moins agrandie, à plus ou moins grande échelle. En somme, l’architecture est son propre référent. Elle est au présent tandis que la photographie représente. Cette exposition sera un jeu avec l’espace, une partie sans doute perdue d’avance, entre la photographie et l’architecture.

MAXENCE RIFFLET

Maxence Rifflet est né à Paris en 1978 où il vit. Depuis vingt ans, il mène des recherches avec les moyens de la photographie, de la vidéo et de l’écriture, abordant des situations et des questions variées avec une curiosité constante pour les manières d’habiter. Il envisage la photographie autant comme un outil d’enregistrement et de description que comme une trace lumineuse, plastique et matérielle. Ainsi, son travail combine des enquêtes d’une grande précision documentaire et une pratique d’atelier exigeante et expérimentale, du tirage à l’image-objet.

La photographie est chez lui un outil d’interaction. Attentif au regard de ceux qu’il rencontre sur le terrain, son travail associe souvent plusieurs points de vue sur une même réalité. Ce processus d’échange est la source de formes hétérogènes et d’informations inédites.

Au sein du groupe Rado, il a répondu, entre 2011 et 2014, à une commande publique du Centre national des arts plastiques concrétisée par une exposition au Centre international d’art et du paysage de Vassivière en 2014. À cette occasion, il a réalisé le film Les ouvriers du tri, une boucle de 16 minutes qui décrit, au plus près des corps, le travail quotidien d’hommes et de femmes sur une chaîne circulaire de tri de déchets.

Entre 2007 et 2010, il a concentré ses recherches sur deux territoires pittoresques : la route dite « touristique » qui relie Cherbourg à Coutances et les « boucles » de la Seine ; il réalise alors un ensemble de tableaux photographiques issus d’une réflexion sur le paysage. Deux expositions ont été présentées, l’une à Cherbourg, l’autre à Rouen, accompagnées du livre Une route, un chemin (mention spéciale du prix Nadar 2010) édité par Le Point du jour.

En 2006, il a exposé aux rencontres internationales de la photographie à Arles un ensemble d’images sur les mutations de la vallée du Yangzi en Chine.

Parallèlement à ces travaux, il a réalisé de nombreux projets d’expérimentation artistique au sein de structures pédagogiques et sociales.

Le livre Fais un fils et jette-le à la mer (2004), publié avec Yto Barrada et Anaïs Masson, retrace une expérience menée à Marseille et à Tanger avec des adolescents marocains dont la pratique photographique devient l’enjeu d’une interrogation sur l’immigration clandestine. Correspondances (2009) est le résultat d’une résidence en collège qui mêle pratique photographique et échanges épistolaires à partir d’une interrogation sur le quotidien.

Lauréat de la troisième édition de la commande publique du Cnap « Les regards du grand Paris », il construit actuellement un portrait de ville à partir des déplacements d’employés de nettoyage à travers l’agglomération (« Des mondes parallèles », 2019). Par ailleurs, il enseigne à l’école supérieure d’art et médias de Caen-Cherbourg.

INFORMATIONS PRATIQUES

Le grand ordonnateur et autres nouvelles des prisons

Centre d’art GwinZegal 4, rue Auguste Pavie, Guingamp

Ouvert du mercredi au dimanche, de 14 h à 18 h 30 / Entrée libre

En dehors de ces horaires, des visites gratuites sont organisées pour les groupes en contactant au préalable le centre d’art GwinZegal.

Tél. 02 96 44 27 78 / mail : info@gwinzegal.com

Attention : jauge limitée à 15 personnes, le port du masque, un sens de circulation, du gel hydroalcoolique à disposition du public.

L’exposition « Madeleine de Sinety » est donc reportée : du 17 septembre jusqu’au 17 janvier 2021.